交通広告における空港と鉄道の違い

広告は「どの場所で、どのように接触されるか」によって、受け手の印象や記憶への残り方が大きく変わります。鉄道広告は日常の移動に組み込まれたメディアとして高い接触頻度を誇ります。一方で、空港広告は“非日常”の体験の中で触れることによって、他の広告にはない強いインパクトを残します。本記事では、調査データや環境の違いを踏まえながら、空港広告(特に「Airport Dynamic Ad Vision」)の価値を紐解きます。

調査から見る空港の利用頻度

「ウーマンリサーチ」「こどもリサーチ」が実施した「航空会社」に関する調査によると、飛行機を使った国内旅行の頻度は「数年に一度」が50.8%と最多であり、「行ったことがない」も21.1%、「年に一度」利用する人はわずか14.3%にとどまります。

プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES。

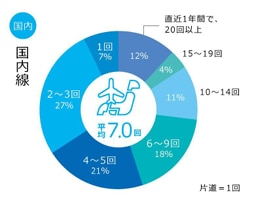

また、ANA便搭乗者を対象に実施したインターネット調査(左記)によると、国内線の搭乗頻度で最も多いのは「年に2~3回」で27%を占め、続いて「年に4~5回」が21%となりました。ビジネスでの利用では搭乗回数が多い傾向が見られる一方、一般的な利用では実際の搭乗者であっても、飛行機を利用する回数は限られていることが分かります。

出展:2019年9月 ANA便搭乗者へのインターネットアンケート調査結果(回答者:2018年4月から2019年3月 ANA国際線・国内線搭乗者) ANA MEDIA KITより抜粋

毎日の通勤・通学に鉄道を利用する人は圧倒的多数である一方、飛行機に乗るのは「旅行」や「出張」といった特別な機会に限定されます。つまり、鉄道が「毎日使う移動手段」であるのに対し、空港は「年2~5回程度の特別な日に訪れる場所」になります。この頻度の低さが、空港での体験をより強く記憶に残す要因になっています。広告に触れる瞬間も「普段と違う特別なモード」であり情報感度も高くなるため、その非日常性が広告の印象を増幅させるのです。

鉄道広告と空港広告の比較

鉄道広告ー日常メディア

通勤・通学といった日常の移動に組み込まれており、毎日のように繰り返し接触できる「日常メディア」です。利用者はほぼ同じ時間・同じ導線で移動するため、広告は自然と目に入り、短期間で高いリーチを確保できます。ただし、情報量が多い都市部の駅や車内では“広告が溢れる環境”であり、1つひとつの広告の印象が薄まりやすい可能性もあります。

空港広告ー非日常メディア

鉄道に比べると接触頻度は限定されますが、旅行や出張という特別な移動の場で触れられるため、体験そのものに伴う高揚感や緊張感と結びつき、記憶に残りやすいのが特徴です。広告主にとっては「強い印象を残す」場として機能し、ブランド体験を深めることが可能です。さらに、訪れる人の属性は比較的高所得層や旅行志向が強い層に偏る傾向があるため、広告のターゲティング効果も高いといえます。

実際に、アンケート調査では広告視認者の約20%が実際にアクションを起こしたという結果も得られています。

<回答内容>

男性56% 女性44% / 平均年齢44歳

世帯年収800万以上(43%) / 課長以上の管理職(42%)

空港でサイネージをよく見る(68%)

空港でサイネージを見たあと、検索した(18%)

24年4月:国内空港利用者約2,000人を対象にした楽天インサイトでの調査(全国の20~69歳の男女回答)

このように「日常」と「非日常」という対照的な環境が、広告効果の質を大きく分けています。鉄道広告は「日常的に繰り返し接触することで認知を強化するメディア」、空港広告は「非日常の場で特別な記憶と結びつき、深い印象を残すメディア」として対照的な特徴を持っています。マーケティング施策をお考えの際は、それぞれの媒体特性を理解し目的に応じて適切に使い分けることで、より効果的なコミュニケーション戦略を実現できる可能性が高まります。

空港広告の価値を高める「空港特有の環境」

空港広告が持つ大きな特徴のひとつに、「空港ならではの環境」があります。

まず、飛行機に搭乗する際には 保安検査の締切時刻(*1)が設定されています。多くの利用者はそれを見越して早めに空港へ到着するため、チェックインや手荷物を預けた後、保安検査までの待ち時間や、通過後の搭乗までの時間を空港内で過ごすことになります。特に羽田や新千歳といった大型空港では、平均して30分以上の滞在時間が発生すると言われています。この「必ず生まれる滞在時間」に広告が掲出されることで、利用者は広告をじっくり目にする機会を得られるのです。

(*1)参考:ANA国内線における保安検査場の通過締切時刻=出発時刻の20分前まで(ご搭乗口へは、出発時刻の10分前まで)

全国内空港(国内線)保安検査場締め切り時刻

次に、広告媒体の設置数が限られている点も空港ならではの特徴です。駅構内では多数のポスターやデジタルサイネージが並びますが、空港では導線が限定され、設置場所も厳選されています。そのため、鉄道と比べると相対的に数が少なく、その結果1つの広告が与える印象が強くなり、利用者の記憶に残りやすい傾向があります。

下の動画は羽田空港第2ターミナル保安エリア内の様子です。一般的な鉄道駅と比べると媒体数が少ないことがお分かりいただけると思います。

(なお、各搭乗口付近にはモニター広告「フューチャービジョン」も設置されています。媒体の詳細はぜひお問い合わせください。)

こうした環境を最大限に活かしているのが、動画に左側に映る縦型サイネージ(「ADAV(Airport Dynamic Ad Vision)」です。サイネージに内蔵されたカメラとAI画像認識技術を用い、通行数や視認数、性別・年代などを可視化できるため、広告主は「誰に」「どれくらい届いたか」を具体的に把握することが可能です。従来の交通広告では難しかった効果測定ができる点も、空港広告の新たな価値を生み出しています。

まとめ

最後に、改めて鉄道広告と空港広告の違いをまとめます。

プロモーションご検討の際の情報としてご活用いただければ幸いです。

今回の記事は以上です。今後も皆様のマーケティング活動にとってお役に立つ情報提供して参りますのでご期待ください!